Die Synergetik ist die interdisziplinäre Wissenschaft der Selbstorganisation. Hermann Haken hat die Synergetik entwickelt. Zu seinem 90sten Geburtstag legen Jürgen Kriz, Wolfgang Tschacher und 21 weitere Wissenschaftler in einer Festschrift die jeweils eigene Forschungsarbeit in der Synergetik dar. Haken, selbst Naturwissenschaftler, hat u.a. führende Psychologen inspiriert.

Günter Schiepek notiert: "Für die Psychologie bedeutet ein synergetisches Paradigma nicht nur, für unterschiedliche Problemstellungen einen gemeinsamen begrifflichen und methodologischen Ansatz zur Verfügung zu haben, sondern auch alte kontroverse Positionen überbrücken zu können. Eine dieser Kontroversen ist die zwischen nomothetischer (nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien suchender) und idiographischer (den Einzelfall fokussierender) Forschung; eine andere die zwischen quantitativer und qualitativer Forschung; eine dritte die zwischen biologisch und psycho-sozial orientierter Psychologie.

Wenn Theorien zur psychischen Funktionsweise des Menschen nichtlineare, dynamische Prozesse in den Mittelpunkt stellen, dann müssen sie auch die Komplexität, Chaotizität und Individualität von Prozessen erfassen. Speziell in der Psychotherapie erleben damit Klientenzentrierung und Einzelfallforschung mit Verfahren des Therapiemonitorings eine Belebung. Musterbildung kann in persönlichen und kommunikativen Sinnbezügen erfasst werden und damit unter Nutzung von Textdaten (Transkripte von gesprochener Sprache, Tagebücher), oder mit quantitativen Zeitreihen aus Selbsteinschätzungen, Verhaltensbeobachtung, physiologischen Messungen, EEG und anderen Datenquellen, im Idealfall in Kombination aus beidem ..."

Auch Jürgen Kriz fokussiert die Relevanz der Synergetik für die Psychotherapie: "Ordnungen, deren Bildung und Veränderung im Bereich des Psychischen und des Sozialen liegen, lassen sich mit Hilfe des synergetischen Grundmodells so fassen, dass dies für die Erfahrungen der Praktiker anschlussfähig ist."

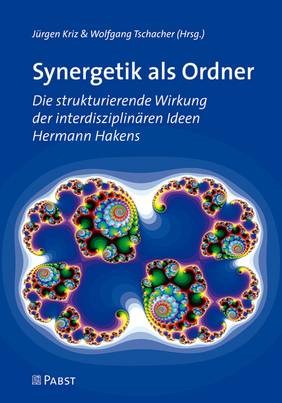

Synergetik als Ordner

Die strukturierende Wirkung der interdisziplinären Ideen Hermann Hakens

Kriz, Jürgen; Tschacher, Wolfgang (Hrsg.)